在过去的数年中,我们走过世界文化遗产丝绸之路:长安-天山廊道路网中陕西、河南、甘肃、新疆段22个项目的大部分遗址,到过伊斯兰文明高地的伊朗,不仅参观了古代丝绸之路上因东西方贸易发展而繁荣的城镇、因宗教和文化交流而建成的诸多寺庙、清真寺和宫殿遗址、领略了体现伊斯兰文明的恢弘建筑风采,更对在东西方文明碰撞融合过程中,中国与丝路沿途国家、汉族与其他各民族形成的源远流长的历史关系有很深的印象。这几年,我一直希望有机会到中亚国家,尤其是曾为古丝绸之路重镇的撒马尔罕,去实地领略那曾经的辉煌。

2023年9月,在曾经是多次同行团友东英夫妇的组织下,中亚五国的神秘之旅终于成行。在出行之前,我阅读了几本关于中亚的书,希望能消除我对中亚国家的陌生感。尽管如此,中亚国家那些难记的地名和人名、他们虽然短暂却非常复杂的历史,仍让我十分迷惑。带着满腹的好奇心与疫情后第一次出国游的期盼,我独自与团友们踏上了中亚五国的旅途。

一、中亚五国的行程与看点

1、行程及看点

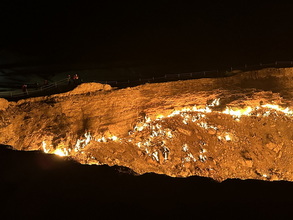

我们的行程覆盖了哈萨克斯坦的最大城市——阿拉木图和首都努尔苏丹、塔吉克斯坦的首都杜尚别和有古老城邦萨拉子目古城遗址(世界文化遗产)的彭吉肯特,乌兹别克斯坦三个有世界文化遗产景观的城市——撒马尔罕、布哈拉、希瓦和首都塔什干,吉尔吉斯斯坦首都比什凯克和有两处世界文化遗产的托克马克突厥遗址,土库曼斯坦的达尔瓦扎天然气坑和世界文化遗产库尼亚乌尔根奇。我因颈椎和膝盖受伤,自动放弃土库曼斯坦的行程,因此,对于我来说,只是中亚四国。

17天的行程,人文与自然景观结合,内容丰富。人文景观方面,我们亲临中亚五国的7处世界文化遗产(包括乌兹别克斯坦的撒马尔罕、布哈拉、沙赫里苏伯茨和希瓦古城等4处、吉尔吉斯斯坦的艾克贝希姆遗址与布拉纳古塔2处、塔吉克斯坦的萨拉子目古城),领略了这些国家在辉煌时期留下(或重建)的恢弘建筑、重要历史人物的陵墓群(布哈拉萨玛尼陵墓、撒马尔罕夏伊辛达陵墓群)和饱含历史沧桑的荒凉遗址(塔吉克斯坦萨拉子目古城遗址、吉尔吉斯斯坦托克马克市的艾克贝希姆遗址);参观了四个国家博物馆(哈萨克斯坦中央国家博物馆、塔吉克斯坦国家博物馆、乌兹别克斯坦国家博物馆和吉尔吉斯斯坦国家历史博物馆),欣赏了见证人类文明与历史发展的珍贵文物,增进了我们对中亚国家历史的了解。

自然景观方面,我们领略了阿尔泰山脉脚下、120万年前形成的红色恰伦大峡谷的壮观、欣赏了世界最深的高山湖泊——吉尔吉斯斯坦伊塞克湖的美景、途经面积达30万平方公里的克孜勒库姆沙漠、中亚最重要的河流锡尔河与阿姆河。一路上,我们品尝各种当地特色美食和新鲜水果,欣赏异国风情文化艺术;团员之间交流畅谈、欢声笑语、相互关心,非常愉快。

2、中亚五国的基本情况

从狭义的角度,中亚五国包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦。河中地区[注1]是中亚古代文明中心。

从地缘位置看,这五个国家处于亚欧大陆的腹部和结合部,是贯通亚欧大陆的交通枢纽,历来是东进西出和南下北上的必经之地,是古丝绸之路非常重要的一段。

从历史上看,中亚国家,在20世纪初成为苏联加盟共和国之前,并非真正的国家,而是部落的汗国王朝。中亚大部分地区,主要是河中地区,曾先后被突厥汗国、波斯帝国、唐朝、阿拉伯帝国、波斯萨曼王朝、喀喇汗王朝、西辽王国、蒙古察合台汗国、帖木儿帝国、明朝、清朝和沙俄交替统治,20世纪30年代成为苏维埃社会主义加盟共和国的一部分,直至1991年才真正独立成为主权国家。14世纪帖木儿帝国统治时期,空前繁荣的乌兹别克文化对中亚文明产生重要影响。

从规模上看,国土面积最大的是哈萨克斯坦(272万平方公里),约占中亚五国总面积400.8万平方公里的68%,塔吉克斯坦是五国中面积最小的国家(14万平方公里);人口最多的是乌兹别克斯坦(3637万),约占中亚五国总人口7400万的49%。

从民族构成上看,哈萨克斯坦由140个民族组成,乌兹别克斯坦由129个民族组成,吉尔吉斯斯坦由80多个民族组成,塔吉克斯坦由86个民族组成(是中亚五国中唯一主体民族非突厥族系的国家),土库曼斯坦由105个民族组成。由于历史上游牧民族的迁徙和不断的外来国家的统治,中亚国家的族源复杂。

从宗教信仰上看,五国均已以信仰伊斯兰教为主,但宗教信仰多元化,萨满教、摩尼教、佛教、基督教同时存在,相互影响。

从能源与矿产资源上看,中亚及里海地区石油储量约占世界石油储量的18~25%。哈萨克斯坦已探明的矿产资源达70余种,石油、黑色金属及有色金属的储量均居世界前列;土库曼斯坦有丰富的油气资源,天然气储量占整个中亚的87%;乌兹别克斯坦的黄金储量位居世界第4位,其余贵金属矿产、非金属矿产和能源资源的储量均占据中亚地区前列;塔吉克斯坦的国土中,五分之一的土地蕴藏着油气资源,金属矿产资源银、铅、铀等在中亚的储量排位第一。吉尔吉斯斯坦有丰富的金矿资源,被称为“亚洲的金腰带”。

从收入水平看,哈萨克斯坦的人均GDP最高,土库曼斯坦其次,分别为1.05万美元和9939美元,与其丰富的能源资源有关。最低为塔吉克斯坦,仅有890美元左右。

总体而言,中亚国家地理位置重要;建国历史不长但曾有过辉煌;民族众多,且存在民族冲突;能源资源丰富,但整体收入较低。

二、从世界文化遗产领略中亚古近代的辉煌与兴衰

中亚五国共有23处世界文化与自然遗产,我们此行覆盖了8处,由于我放弃了土库曼斯坦的行程,因此,我只去了7处。在这些世界文化遗产中,毫无疑问,最精彩、最壮观和最令人难忘的是撒马尔罕历史名城,但布哈拉与希瓦古城也各有风采,古韵十足,突显帖木儿帝国与花剌子模时期多元文化的辉煌。

1、处在文化十字路口的撒马尔罕历史名城。

有2500年历史的撒马尔罕,在乌兹别克斯坦泽拉夫善河谷的绿洲,如今是乌兹别克斯坦的第二大城市,作为古丝绸之路上中国通往印度重要的枢纽城市和帖木儿帝国时期(1370~1507年)的首都,撒马尔罕是当时堪舆罗马、雅典、巴比伦媲美的文化古城,无疑也是中亚最古老且最有魅力的城市。始建于公元前7世纪的撒马尔罕城,曾是索格底亚那城邦(Afrasiab)的首都。公元前5世纪,善于经营的粟特人已将撒马尔罕建造成玄奘笔下的“异方宝货,多聚此国”的繁华城市。公元前6~4世纪,乌兹别克斯坦境内的城邦国家归属波斯阿契米尼德王朝。公元前4世纪,马其顿的亚历山大大帝攻占该城后,大赞撒马尔罕比他想象中的更为壮观。在公元6~18世纪期间,撒马尔罕先后被土耳其、阿拉伯人、蒙古人和伊朗人占领。13世纪撒马尔罕并入花剌子模王国后,成为花剌子模帝国的首都和文化中心。但在成吉思汗统治的蒙古帝国攻陷之后,城内的大多数建筑被蒙古帝国摧毁。14世纪末,撒马尔罕成为帖木儿帝国的首都。帖木儿大军横扫波斯、印度、高加索诸国和蒙古,发誓要将撒马尔罕建成亚洲之都。为此目的,帖木儿把从亚洲各地掠夺的珍宝堆积在撒马尔罕,将每个城市的能工巧匠带到撒马尔罕,建起了最辉煌的宫殿和清真寺,历时35年,打造了“丝路之心”。14~15世纪是撒马尔罕最辉煌的时期。帖木儿以撒马尔罕为都城,向西吞并了地处伊朗高原和美索不达米亚的伊尔汗国,向北打败了南俄罗斯金帐汗国,向南征服了印度的德里。不久之后,他又在安卡拉打败了刚刚崛起的土耳其人。在帖木儿时期,撒马尔罕也是中亚和中国贸易的主要通道和市场。有资料记载,明朝派出的贸易使团,满载着绢、缎、麝香、钻石、珍珠、大黄等商品的数百匹骆驼来到撒马尔罕贸易。直至16世纪布哈拉崛起,撒马尔罕逐渐走向衰落。

坐落在撒马尔罕心脏地带的列吉斯坦广场是撒马尔罕的地标,在这座广场上保留着最古老的伊斯兰神学院和清真寺。走进广场,恢弘的伊斯兰建筑群十分震撼。广场西侧的兀鲁伯神学院是帖木儿的孙子兀鲁伯(1394~1449年,帖木儿帝国的第三任统治者)于1420年建成的,是三座神学院中最古老的。这里曾经是兀鲁伯讲学的地方。因兀鲁伯对科学浓厚的兴趣,这座神学院成为伊斯兰世界最具影响力的世俗科学中心,也被看作是古伊斯兰文明的灵魂皈依地。神学院建筑内对兀鲁伯的成就有简要介绍。

撒马尔罕的兀鲁伯天文台也是世界文化遗产,此行我们未能前往,有些遗憾。因为,兀鲁伯在天文学上的成就更为值得称颂。他经过30年观测而制定的《兀鲁伯天文表》,概述了当时天文学基础理论和1018颗星辰的方位,是继古希腊天文学家希巴尔赫之后,测定星辰位置最准确的记录,达到16世纪以前的最高水平。他设计用来观察恒星位置的天体观测仪长达30米。兀鲁伯被称为“学者君王”,他的科学成就和对波斯文明的兴趣,推动了“帖木儿王朝的文艺复兴”。广场东侧的谢尔多尔神学院,是昔班尼王朝(1500~1589)[注2]的统治者对兀鲁伯神学院的复制建筑,建筑期虽长达17年,但精致程度却不如兀鲁伯神学院。该神学院入口拱门的狮子装饰,违反了伊斯兰教禁止描绘动物的戒律。广场中央的季里亚-卡利神学院(落成于1660年),不仅有花园式的庭院,还有一个穹顶贴满金箔的清真寺,室内室外的装饰富丽堂皇,是撒马尔罕极盛时期的象征。寺内有展示撒马尔罕历史的图片博物馆。这些恢弘的神学院和清真寺显示出13世纪以来中亚最重要阶段的建筑艺术与文化。夜幕降临时,广场的灯光打照在淡青色彩釉面砖的建筑上,呈现红蓝相交的颜色,整个建筑群显得更加绚丽多彩。我们在星光灿烂的广场上,如同置身于童话般世界,欣赏这些见证撒马尔罕辉煌时期的建筑,流连忘返。

撒马尔罕整个城市被列为世界文化遗产,涵盖了古代Afrasiab阿夫拉西阿卜粟特城址(建于公元前6世纪、公元前四世纪被希腊马其顿王亚历山大军队占领、1220年被蒙古人毁灭)、帖木儿时期的建城区和沙俄-苏联时期的建城区三大部分。我们在撒马尔罕看到的,主要是14~17世纪帖木儿时期的建筑,包括以三座重要宗教建筑群组成的列吉斯坦广场、比比哈内姆清真寺、夏伊欣达(沙赫静达)陵墓群及古尔-埃米尔陵墓。这些伊斯兰与突厥风格相结合的宫殿和陵墓建筑对于波斯萨法维王朝、印度莫卧儿王朝,甚至土耳其奥特曼帝国都有重要的影响。

比比哈内姆大清真寺(1399~1404年)是帖木儿出征印度并征服德里后建成的,在帖木儿时代被认为是东方最雄伟的建筑。这座结构精美,装饰华丽的清真寺是帖木儿的中国妻子比比在帖木儿出征印度凯旋之际,为了给帖木儿一个惊喜而建造的,因此有“中亚的泰姬陵”之称。该清真寺高达38米的门廊和41米的主穹顶使其成为伊斯兰世界最大的清真寺之一。蓝色瓷砖的穹顶在阳光下栩栩生辉。大门两侧昂然挺立的古波斯式立柱与回纹图案的门面浑然一体。1897年大地震时该清真寺部分倒塌后,直到20世纪70年代才得到重修。目前清真寺内主要是商贩售卖各种纪念品。有书籍介绍关于这座清真寺的传说很有意思。因建筑师在建造过程中疯狂爱上了比比,以要求接吻她而威胁,帖木儿察觉后,处死了这个建筑师并颁布法令,从此要求女性佩戴面纱。清真寺的开阔庭院中,巨大的古兰经大理石台吸引了很多的旅游者。庭院四角,矗立着四座高大的宣礼塔。

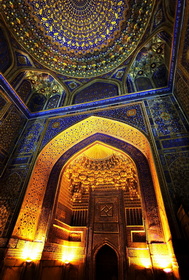

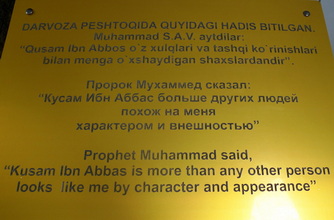

夏伊辛达陵墓群意为“永生王之墓”,最初是指先知默罕默德表亲阿巴斯Qusam ibn-Abbas 之墓,因为是他在7世纪将伊斯兰教带到这个地区的。在之后的700多年间,帖木儿帝国的权贵重臣和帖木儿家族的陵墓不断搬入,形成由十几座陵墓组成的壮观的陵墓大道,如今是重要的朝圣地。

我们在陵墓群的最深处,找到了专门置放在一个小屋里面的阿巴斯的陵墓。在门廊处立有一块牌子,上面写着先知默罕默德的一句话:“不论是性格或是外表,阿巴斯都比任何人更像我。”

置身于精美蓝色玻璃瓷砖装饰的陵墓建筑中,人们并不感觉是在逝去之人的安息之所。身着色彩鲜艳民族服装的乌兹别克人成群结队、兴致勃勃。他们似乎对我们这些来自中国的游客更感兴趣,不论是老人、或是孩子,都友善的与我们打招呼,还不断有人凑到我们跟前,与我们合影留念。

古尔.埃米尔陵墓,意为“统治者的陵墓”。原本是帖木儿为其远征土耳其病逝的儿子建造的这座陵墓,建筑上有球锥形大圆顶,具有浓厚的东方建筑色彩。他自己的陵墓本已在其家乡沙赫布里兹建造,但1405年,在明成祖朱棣篡位自立之际,帖木儿不再遵守与中国明朝订立的盟约,亲自率军十万远征中国。行进途中意外染病,不治身亡,为自己金戈铁马的一生画上句号。而返回沙赫布利兹的道路被大雪封闭,其家人只能将帖木儿安葬于撒马尔罕。之后不断增加了帖木儿的两个儿子、两个孙子(其中之一是兀鲁伯)、帖木儿的宗教老师等,形成一个错落有致的陵墓群。

陵墓中的灵堂里放有9个象征性的石棺椁,其中墨绿玉石棺是帖木儿本人的,其他则是帖木儿的儿孙、老师及臣属的石棺。真正盛放遗体的棺椁深埋地下,直至20世纪40年代被苏联考古学家挖出。

据说,帖木儿墓前立有一碑,上面写着“打开我陵墓的人,将遭到比我更可怕的遭遇。”1941年6月,帖木儿之墓被苏联考古学家发现挖掘并进行证实。几天之后,德国法西斯军队就对前苏联发动了进攻。这个不幸言中的巧合,更使人们对帖木儿有种神秘感。在帖木儿陵墓的商店,我犹豫再三后用25美元买了一本英文书“帖木儿:伊斯兰之剑——世界的征服者”,希望对这位雄心勃勃的短命大帝有更多的了解。看到一本书上有这样一句话:“成吉思汗让中亚沦为一片废墟,与之相反,帖木儿让丝绸之路上的几个城市恢复了苏丹的荣光。”

2、伊斯兰文明重镇——布哈拉古城历史中心

布哈拉是乌兹别克斯坦的第三大城市。被称为“丝绸之路活化石”的布哈拉古城,距离撒马尔罕250公里,坐落在泽拉夫善河下游三角洲畔的一片绿洲上,曾经是古丝绸之路的必经之道(重要商队经过的回合点和各种文化交流的活跃地方),也是中亚伊斯兰文明的重镇。

最早在这里定居的人来自突厥斯坦[注3]。7世纪前期,布哈拉统治者在古代城堡的基础上重建布哈城堡。6~8世纪,先后由本地民族王公、突厥人和唐朝统治。8世纪初至9世纪中,布哈拉是阿拉伯巴格达哈里发的重要文化与经济中心,大量寺庙和教堂被改为清真寺。9~10世纪,脱离了阿拉伯帝国的布哈拉作为萨曼王朝的国都,是布哈拉发展的鼎盛时期,波斯文化与阿拉伯文化互相渗透,融合,使中亚的伊斯兰教带有鲜明的地区特色与民族特色。语言的突厥化与宗教的伊斯兰化,让两大历史潮流在此汇聚。11~12世纪,布哈拉处于突厥喀喇汗王朝的统治之下,数百年间,布哈拉的经济文化一直保持繁荣发展。在这段时间,波斯帝国,尤其是阿巴斯统治时期,在中亚地区建立的波斯-伊斯兰教中央集权封建帝国(874~999年),成为当时中亚乃至世界的军事强国之一,其领土以乌兹别克斯坦为核心,囊括哈萨克斯坦南部,土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗斯坦,以及伊朗大部分。在布哈拉汗国时期(992~1212年)。统治者大量修建清真寺,创办经学院,传播伊斯兰教义,以巩固统治地位。13世纪初,布哈拉被成吉思汗纳入蒙古帝国的版图。14世纪(1370年)布哈拉又被帖木儿王朝收入囊中。在此期间,城内增加了很多建筑精品。从15世纪末起,布哈拉开始了长达四个世纪的封建汗国的统治。16世纪,布哈拉汗国建立,作为首都和新兴国家的中心,再次见证了经济和文化的繁荣。1753年,布哈拉又成为曼吉特王朝(布哈拉汗国的最后一个王朝)的首都,直至19世纪末成为沙俄殖民地。20世纪初,布哈拉有430座清真寺和宗教学校(撒马尔罕则有150座,塔什干有300座)。1920年,伏龙芝攻克了坚固的布哈拉,终结了数个世纪之久的布哈拉汗国。

布哈拉被列为世界文化遗产,不仅仅是因为她完好保留了公元10世纪穆斯林的建筑杰作和17世纪的建筑,是中亚城市中绝大多数中世纪城市保存完好的典范,更重要的是,布哈拉古城的城市布局与演变对中亚广大地区所起到的深远影响。如今,布哈拉的新城建设延续了古城建筑布局。现代建筑以古城为圆心向外围层层扩建,在延续古建筑风格的同时,加入了诸多现代流行元素。

伊斯梅尔.萨玛尼陵墓(又称萨曼大帝陵墓)是布哈拉历史文化中心最重要的世界文化遗产,也是整个伊斯兰世界现存最完好的10世纪建筑。伊斯梅尔.萨玛尼(892~907年在位),波斯人,是萨曼王朝(874~999年)的开国君主。这座用陶砖砌筑并使用藤蔓编织成镂空纹理的陵墓,据说是用骆驼奶调制的浆液将墙砖粘结加固的,是城内最古老,也是最坚固的伊斯兰独特建筑,其独特之处在于陵墓的陶砖颜色会随着光影的移动而变化,凸凹有别的砖砌,拼成精巧的图案,展现出古代建筑艺术的出类拔萃,因此在《世界建筑史》的教科书上都有提及。

萨玛尼陵墓坐落在一个美丽的开放式公园内的最里面。穿过花园内的水池、清真寺外的门廊,我们先聚在一个角落听阿訇讲诵古兰经,然后再进入到这座神秘、独特的陵墓。陶砖砌垒的墙壁可以看出波斯风格的对称图案,陶砖错落的格式窗户具有很好的采光效果。一座不高的陶砖墓碑立在房间中央,看上去十分简朴。这座10世纪的陵墓建筑能够保存至今,丝毫不损,是历代布哈拉人精心保护的结果。关于此方面,流传着很多故事。

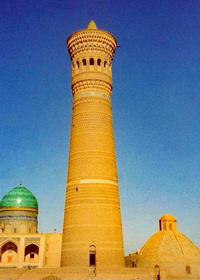

卡伦宣礼塔是中亚最高的宣礼塔。这座建成于1127年的喀喇汗国建筑,高达46.5米,地基深达10米,是突厥人留在伊斯兰时代起点处的坐标,在很远的地方就能看到。前有文化繁荣的萨曼王朝,后有疆域辽阔的花剌子模王朝,夹在中间的喀喇汗国——历史上第一个信奉伊斯兰教的突厥国家,为了显示其存在感,统治者下令修建了这座意为“伟大”的宣礼塔。

1218年,花剌子模王朝选择杀死成吉思汗使臣的行为,使整个中亚都为此付出了惨重的代价。蒙古大军摧毁了中亚几乎所有重要城市的建筑,但是传说,因成吉思汗到达布哈拉时,震惊于卡伦宣礼塔的雄伟而下令予以保留。1920年,苏联红军元帅伏龙芝攻打布哈拉时,大炮的攻击使宣礼塔受到一定损害。我们参观了宣礼塔的外观。

建于公元前1世纪的雅克城堡,曾是一座皇家城堡的城中城,自5世纪起,便是统治者的家族居所,也是布哈拉中世纪文明的象征,20世纪初曾被炸毁。目前城内仅保留了城堡大门、接待和加冕厅、迎宾厅、清真寺、马圈和监狱。曾经的埃米尔总督宅邸,目前为两座博物馆。博物馆内展示了曾经统治者的衣服、家具、武器和珠宝等,也以照片形式介绍了布哈拉的历史,但是文字以乌语和俄语为主,所能了解的内容十分有限。

3、中亚到伊朗沙漠的最后驿站、花剌子模之都——希瓦古城

世界文化遗产伊钦卡拉内城是希瓦老城的内城,位于阿姆河下游的绿洲地带,由10米高的砖墙围住。充足的阿姆河水和完善的灌溉系统为希瓦城成为富饶的绿洲城市提供便利。已有2500多年历史的希瓦古城是古代中亚商队通往伊朗沙漠的最后一个驿站,也是伏尔加河至中亚的商业要塞。从公元4世纪隶属波斯的花剌子模王国占据希瓦古城直至19世纪期间,历代统治者在希瓦建造了大量伊斯兰建筑,为后世研究中亚伊斯兰发展历史,尤其是花剌子模文明提供了依据。曾流传着一个中亚古老谚语:“我愿出一袋黄金,仅求看一眼希瓦”。可见希瓦之魅力。10~11世纪,希瓦被先后纳入塞尔柱和花剌子模帝国的统治,13世纪蒙古大军在西征中摧毁了希瓦。16世纪,花剌子模帝国宣布独立后,因阿姆河改道而迁都至希瓦,从此被称为希瓦汗国,形成中亚三大汗国之一。曾经是伊斯兰世界的学术中心的希瓦,聚集了很多科学技术人才,在医学、数学和天文学方面的成果尤为突出。

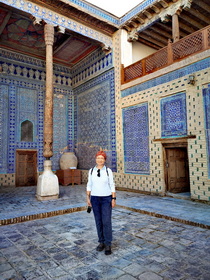

伊钦卡拉内城占地3平方公里,分东西南北四个城门。城内保留了8座清真寺、31座神学院和经学院、24座宣礼塔、12座陵墓和5座城堡王宫,是一个集中了诸多伊斯兰经典建筑的露天博物馆。我因放弃随团前往土库曼斯坦,留在希瓦古城等待团友的返回,因此有了足够的时间慢慢游览欣赏古城。

我从所住的酒店步行约20分钟就能到古城西门。在近三天的时间里,我凭着可以多次进出的门票和一张详细的导游图,四次进入古城游览。我虽然失去了前往土库曼斯坦的机会,上帝却给了我深度游览希瓦的补偿。

我独自登上古城,漫步在宽厚的土城墙上,居高临下的欣赏全城的建筑,从近处城边的民居到城中心的清真寺和大大小小的宣礼塔等伊斯兰建筑,一览无遗,很是壮观。在高温炎热的下午,登城墙的人很少,我虽然膝盖有些疼,但是仍然兴趣很浓的走了将近一个小时,俯瞰城墙内外风光。

建于1789年的朱玛清真寺,是希瓦,也是中亚最古老的清真寺。由218根雕刻精美的木柱支撑整个建筑是这个清真寺的最独特之处。每根木柱以石块为基座,据说是为了防蛀虫。这些柱子大部分制作于14~15世纪,其中一些用红绳围起的柱子,可追溯至10世纪。阳光透过清真寺顶上的两个天井,调节清真寺的亮度与温度。光束照射在木雕的柱子上,很有沧桑感。

47米高的朱玛宣礼塔是古城内第二高的宣礼塔。始建于12世纪的库希纳阿卡城堡皇宫是希瓦统治者的居所,17世纪可汗们对城堡皇宫又进行了扩建,是古城内最美丽的地方。这里集中了清真寺、造币厂、军械库和监狱等。

进入城堡后,可看到露天的正殿——可汗登基的地方。露天的夏季清真寺是皇家专用的清真寺。曾经的造币厂如今是货币博物馆,展示了历代统治者印制的票据和硬币。修建于1832~1841年的石头宫(塔什.豪里萨莱宫),是一个长方形庭院的宫殿,分为生活区和议事区。庭院内的木门小房间内部和廊厅装饰精美,精致的雕花木柱、拼花的瓷砖墙雕都十分细腻,很有意境。希瓦统治者阿拉库里汗(1825~1842年在位)希望以此替代库希纳阿克皇宫作为居所,但在工程未能按期完成的情况下,处死了建筑师。石头宫内有一些反映统治着生活的历史照片。

希瓦城内有很多宣礼塔,但我觉得最美最抢眼的应该是蓝色的卡尔塔米诺宣礼塔。始建于1852年的这座敦实矮胖塔,现塔高29米,原本计划建至80米,因战争而放弃其余的工程成为烂尾塔。外立面为蓝白陶砖的卡尔塔米诺宣礼塔,白天在阳光的照耀下,色彩十分艳丽;夜晚,灯光和月光,更增添了这座塔的魅力。与卡尔塔米诺宣礼塔构成一组建筑的,是建于1851年的穆罕穆德。这座曾经是中亚最大的经学院,可容纳260个学生在此接受教育和生活,如今成为酒店。

与穆罕穆德阿明汗经学院完全一样的是穆罕穆德拉希姆汗经学院,是希瓦汗国末代的建筑,如今是希瓦汗国历史博物馆。建于1910年的伊斯洛.霍贾宣礼塔(塔身高57米),是乌兹别克斯坦境内最高的宣礼塔,与旁边的伊斯洛.霍贾神学院构成一个整体建筑群,为希瓦汗国末代国相伊斯洛.霍贾所建。伊斯洛.霍贾在任期间,积极修建发电厂、医院、电报局和邮政设施,推动汗国的现代化革新。由于他的改革措施引起守旧神职人员的不满,伊斯洛.霍贾于1913年遭到反对派的暗杀。神学院目前成为历史和考古博物馆。

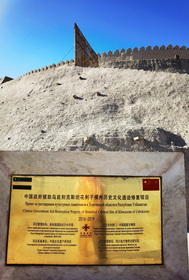

建于1326年的帕拉翁.马哈穆德陵墓在古城内一处幽静美丽的花园内。帕拉翁.马哈穆德是当地民间传说中的一位英雄,他是诗人,又是哲学家和摔跤手,被视为希瓦城的守护神。这座陵墓后来成为希瓦可汗王室家族石棺的安放处。陵墓建筑群十分壮观,巨大的绿松石圆顶建筑靓丽抢眼;内部装饰富丽堂皇,连石棺都贴上了瓷砖。在古城西北民居附近的一个不起眼的角落,我发现了已被玻璃罩起来的著名的希瓦井。传说诺亚的儿子闪在沙漠中挖掘了这口井,后来人们将这个地方称为希瓦,并逐渐发展成为现在的希瓦城。经考古证实,这口井凿于公元10世纪。在城边,我还发现了一块重要的木牌,上面写着:“中国政府援助乌兹别克斯坦花剌子模州历史文化遗迹修复项目(2016~2019)”。中国政府帮助修复希瓦古城,这么重要的信息估计大多数游客都不知道。实际上,来希瓦旅行的游客大多数为欧洲人,以意大利人居多。应该将这块牌子放在游客都可以经过的地方。

与恢弘神学院和宣礼塔形成反差的是城边那些土坯平顶房和干打垒民居。这些朴素平实的房屋仍旧有居民居住,他们将这些房屋用来当作咖啡厅或客栈招待游客。

漫步在经学院和宣礼塔林立的古城内,品味着这些展现突厥与伊斯兰文化和历史的雄伟建筑;穿行在浓郁异国风情色彩的集市中,欣赏五颜六色的特色商品,与友好热情的当地商人和热心为我拍照的欧洲游客交流;拍下明媚阳光下壮观的清真寺和宣礼塔,也拍下夕阳西下时披满红光的大城门;坐在街边的石凳上,观赏城墙下卧着的骆驼,恍若隔世,穿越千年的时光,回到曾经丝绸之路的驿站、古老的城邦、神圣的经学院和一千零一夜的天方夜谭。与大团队匆忙赶行程的旅游相比,独自一人的漫游更有意境。

从14世纪的撒马尔罕到16~18世纪的布哈拉和希瓦城的恢弘建筑,我们看到了乌兹别克斯坦最辉煌时期的发展和留下的宝贵世界文化遗产。

4、帖木儿的故乡——沙赫利苏伯兹历史中心

位于撒马尔罕以南通往阿富汗的交通要道上的沙赫利苏伯兹,古代称为Kesh城,最初是粟特人建立的,距今有2700年的历史,又是帖木儿的故乡。早在帖木儿王朝之前,Kesh城就已经是统治者的“宠儿”。公元前6世纪,随着波斯阿契美尼德王朝的占领,一些波斯居民迁居此地,与当地居民通商、通婚,传播了波斯文明。亚历山大大帝东征中亚也到过这里。公元4世纪,沙赫利苏伯兹被粟特人纳入版图。唐朝统治时期,城市繁荣,当地住户已有两万多家。8世纪初,阿拉伯人到达中亚草原,自此之后,包括沙赫利苏伯兹在内的中亚城市日益伊斯兰化。作为成吉思汗女系后裔的帖木儿经过10年征战,于1370年统一整个河中地区后,建立了帖木儿王朝。帖木儿随之将Kesh城改名为沙赫利苏伯兹(波斯语中意为“绿色的城市”),并建立了巨大宫殿和家族陵墓,使沙赫利苏伯兹成为当时仅次于撒马尔罕的重要城市。帖木儿去世后,兀鲁伯(帖木儿之孙)继续建造清真寺和新的陵墓。在15~16世纪的帖木儿帝国统治时期达到繁荣的顶峰。不同时期的宫殿建筑和陵墓丰富了伊斯兰建筑的文明,体现出整体和谐与力量的风格,是中亚以至伊斯兰世界都是宝贵的建筑遗产。

阿卡萨莱宫是沙赫利苏伯兹最重要和最壮观的帖木儿宫殿遗址建筑,建筑期长达24年。帖木儿在征服花剌子模之后的第二年(1380年),便将花剌子模、河中地区与伊朗的工匠招到沙赫利苏伯兹,开始为自己建造夏日行宫——阿拉萨莱宫。直至帖木儿去世前不久(1404年)才完成了主体结构和内部装修工程。虽然撒马尔罕古城有很多辉煌的建筑,但没有一座能与这座宫殿,尤其是宫殿的大门媲美。不论是从规模,还是从设计的角度,阿拉萨莱宫都堪称是伊斯兰建筑的经典大师之作,被誉为“中世纪的摩天楼宇”。如今我们能看到的仅剩下大门和宣礼塔的残垣断壁。

根据专家对现存结构的推测,阿卡萨莱宫的大门可能高达50米,两侧的宣礼塔可能超过65米(目前残存的为38米),是布哈拉卡伦宣礼塔的1.5倍。宫殿大门蓝色花纹的墙砖上写有一行文字:“如果你怀疑我们的伟大,看看我们的建筑。”由此可见帖木儿对阿卡萨莱宫的满意程度和充分的自信。据记载,曾于1404年到访的西班牙大使回忆,庭院中的水池全部是马赛克瓷砖装饰的,接待大厅天花板全部是镀金的,大门上镶嵌着狮子和太阳的纹章。据中国《明史》记载,阿克萨莱宫“宫室壮丽,堂以玉石为柱,墙壁窗户尽饰金碧,缀琉璃”,可见宫殿的奢华。穿过仅剩两块高大残壁的大门,我们来到开阔壮观的铁木尔广场。广场中央矗立着身着盔甲和佩剑的帖木儿雕像,行进中的帖木儿尽显壮士的威武。据导游介绍,这座广场是几年前在拆除了大量民居和老建筑的基础上修建的。为此,联合国教科文组织专门到此考察,并将此项目列为危险中的遗产予以关注。这种做法有点像我们国家的某些省份为建超大广场而拆毁了原始古建筑的行为。

5、见证古代中亚人类定居的遗址——萨拉子目古城

萨拉子目古城考古遗址是塔吉克斯坦四个世界文化与自然遗产之一。意为“大地开始的地方”的萨拉子目,经考古证实,早在公元前4000年至前3000年,中亚地区就已经出现了人类定居,且有初始城市的轮廓。萨拉子目不仅是中亚最早的城市之一,也是青铜时代中亚最大的冶炼中心。1976年村民无意间发现了一把青桐斧,引起考古学家的关注,让消失了3000多年的萨拉子目进入公众的视野。

位于泽拉夫尚河谷与帕米尔阿拉山脉牧区之间的萨拉子目,其地理位置非常适合山区的牧民与平原的农民在这里进行货物的交换和文化的交流。得益于泽拉夫尚丰富的矿产资源和农耕与游牧民族相交汇的地理位置,萨拉子目的手工业加工、金属冶炼以及贸易发展迅速,人口也随之增长。至公元前3000年左右,萨拉子目古城成为以锡矿产品出口的贸易中心。贸易范围向北可达咸海和欧亚大草原,向西到达土库曼尼亚、伊朗高原和美索不达米亚,向南到达印度河流域。因此,萨拉子目古城是中亚草原与土库曼斯坦、伊朗高原、印度河谷这些地区商贸和文化交流的见证。也正是由于其丰富的矿产资源和地区间贸易的往来发展,为萨拉子目的城市发展奠定了基础。

我们先参观了设在萨拉子木一座古老清真寺里面小而精的博物馆。博物馆里展示的考古文物包括挖掘出来的各种生活用品和艺术品,例如陶罐、彩壶、石头秤和壁画等;冶炼金属所用的熔炉、粘土模具等;还有各个时期的塔吉克斯坦货币和铅印模等。最重要的是萨拉子目女士墓葬中的女性骨架和各种首饰,包括来自阿拉伯海的贝壳和显示印度文明的金手镯。如今的古城遗址基本上是凸凹不平的土山丘。靠指示牌,才能知道遗址曾经的功能建筑。从住宅、寺庙、作坊到祭台,全部是矩形粘土砖作为墙基。可能是由于资金不足的问题,遗址的修复和保护并不足够。行走在在6000多年前曾是中亚人类居住与发展的沧桑的土地上,感受着时光的穿越。

6、唐朝在西域最远的边陲重镇——阿克贝希姆遗址

这是吉尔吉斯斯坦与中国共同申报的丝绸之路——长安-天山廊道中的两处世界文化遗产(共3处)。位于吉尔吉斯斯坦北部托克马克、中亚楚河流域的阿克贝希姆遗址(碎叶城考古遗址),是公元5世纪至11世纪期间的商贸城镇遗址,花剌子模古都遗迹的主要部分。13世纪被西征的蒙古军摧毁。据中外考古学家的许多史料记载,在唐朝期间,这里曾是朝廷在西域所设西端最远的边陲重镇,称为碎叶城,与龟兹、疏勒、于田并称为“安西四镇”。玄奘的《大唐西域记》中也对碎叶城有详细的描述:“清池西北行五百余里,至素叶水城。城周六七里,诸国商胡杂居也。”玄奘到此时,这些城邦隶属于西突厥汗国。突厥可汗劝说玄奘不要前往印度,因为酷热的气候会受不了。玄奘坚持前往,可汗则派人保护玄奘西行,保证玄奘中亚西行畅通无阻。

玄奘离开20年后的657年,唐高宗攻灭西突厥汗国,重新修建了碎叶城,使碎叶和大部分中亚地区都归属于唐朝安西都护府的保护之下。楚河丰富的农业资源为驻守在碎叶的唐军提供了足够的后勤给养。

考古发现,这块包含了多座孤城簇在一起的遗址,曾有两座6~8世纪的佛寺(其中一座为将交河公主故宅改为佛寺的大云寺),内有佛经壁画和菩萨泥塑,此外,还有8世纪的景教堂。如今这里已经是一片荒凉的遗迹。黄沙土覆盖的地面上有一块高台,据说可能是当时贵族首领居住的宫殿遗址。如果没有一块注明为世界文化遗产的牌子,没人能看出其曾经是边塞重镇。

据有关文字记载,碎叶城也是李白的故乡。701年,字号“青莲居士”的李白出生在佛教盛行的碎叶城。边塞诗人王昌龄曾为碎叶城留下许多壮美的诗篇。在《从军行七首》中有两句:“胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。”站在苍桑德遗址土丘上,团友们合诵李白“静夜思”的诗词。

7、首个伊斯兰教化突厥王朝的都城——巴拉沙衮遗址

离碎叶城址不远的地方是吉尔吉斯斯坦的另一处丝绸之路遗址——巴拉沙衮遗址。据史料加载,这座城址始建于10世纪喀喇汗王朝时期,是喀喇汗国喀喇契丹王朝的第一个伊斯兰教化突厥王朝的都城,成为中世纪楚河流域最大的城市。当喀喇汗国在1041~1042年分裂成东西两个部分后,巴拉沙衮仍旧是东喀喇汗国的重要城市,1130年成为西辽的都城,1211~1218年成为突厥部落乃蛮族的都城。这座城市对于丝绸之路的贡献在于见证了古老的突厥民族文化与伊斯兰文化的融合与发展。

如今已基本上是一片平地的遗址,曾经有中央堡垒、宫殿群落、集市、民居、浴室群落、水管管道和伊斯兰教礼拜寺等。遗留下来的24米高的伊斯兰教宣礼塔——布拉纳古塔和散落在宣礼塔附近山丘上的几十上百座突厥人石像,成为这处遗产的重要标识。烧砖砌成的布拉纳塔最初高度为45米,几个世纪以来,多次经受地震的摧毁,塔的上半部遭受破坏。布拉纳塔的外观与我们在吐鲁番见到的苏公塔非常像。不论是塔的材质、形状和高度都差不多。我们爬上塔身的一半,遥望远处。远处山丘旁造型奇怪的突厥人石像,与我们在新疆伊犁草原看到的草原石人一样,约有1米多高左右,大部分是留有胡须的男性,他们双手置于腹部,右手放在左手之上。据介绍,这些突厥石人多为墓前殉葬品,它们体现出突厥人的墓葬文化,记载着突厥人的草原活动和武士的战绩。这些突厥石人和天山的草原石人一样,构成中亚北方草原上一道独特的风景。

以上7处世界文化遗产是我们此行亲临参观的,还有两处非常重要的中亚世界文化遗产,虽然我们未能亲临现场,却是我们行程中经过,而且非常重要的,因此值得在此一提。我将这两处遗产顺序列为8-9。

8、中亚丝绸之路的重要通道——扎拉夫尚-卡拉库姆廊道

这是乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦共同申报的世界文化遗产,涵盖了乡村聚落、交通和防御措施、宗教建筑、城镇以及灌溉供水系统等34个遗产点,其中16个位于乌兹别克斯坦、其余18个分别位于塔吉克斯坦和土库曼斯坦(各9处)。这段长达866公里的廊道,是公元前2世纪至16世纪丝绸之路东西方之间商品、文化、宗教和文化交流的整体系统,不仅是伊斯兰建筑艺术、城市规划的反映,而且还是人类与高原、山麓、草原、绿洲及沙漠地区自然环境相互作用的独特范例。我们虽然没有安排专门参观其中的遗址(一般旅行团也不会作为景点参观),但是在从塔吉克斯坦至乌兹别克斯坦,从乌兹别克斯坦至土库曼斯坦的长途行程中,都经过了这段廊道,并感受到自然环境的变化和人们在不同地区生活的特点。

9、中亚的世界自然遗产——西部天山

位于欧亚大陆腹地的天山,是世界上距离海洋最远和全球最干旱的地区的最大山系。东西走向的天山,全长2500公里,南北宽300多公里。中国境内的东天山,长达1769公里,占天山总长度的2/3以上,其中有四处为列为世界自然遗产[注4],我们都曾游览。西部天山在中国境外的中亚三个国家,以吉尔吉斯斯坦为主。80%的吉尔吉斯斯坦的领土在西部天山之上。

总体而言,地处古老西亚文明和东亚黄河流域文明之间的中亚,在漫长的人类历史中,这一区域因地理环境使然,长期处于游牧民族社会,在波斯人、突厥人、阿拉伯人、蒙古人、俄罗斯人甚至东亚中原王朝的强力攻击下,不断更替统治者,不断变更着疆域以及迁徙的民族。游览这些展示中亚盛世辉煌的世界文化遗产,我们看到了中亚文明史巅峰时期的花剌子模和帖木儿帝国的建筑成就,了解了波斯帝国在中亚的影响、中原王朝与中亚的关系、阿拉伯帝国在中亚崛起的历史、在历史发展进程中的重要人物及贡献;领略了融合阿拉伯文明与当地民族特色的建筑艺术风采,也加深了对这些建筑之所以被列为世界文化遗产的原因。

被列为世界自然遗产的西部天山,是中亚三个国家——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦共同享有的遗产,主要位于吉尔吉斯斯坦谢克市,乌兹别克斯坦首都塔什干和哈萨克斯坦小镇齐姆肯特之间的三角地带,占地面积46.7万公顷,涵盖三个重要的生物多样性领域。[注5]在这块三角地带,是著名的费尔干纳盆地,被天山山脉和帕米尔高原的两座山包围起来。这些山脉、盆地与河谷,处于人类古代文明交流的重要通道区域中,也是天山主要的干线通道。

我们的中亚之行,虽然没有专门安排去游览这三处自然保护区遗产地,但是我们在从北京至阿拉木图航班的空中、从塔什干到吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的乘车途中、从比什凯克至托克马克和伊塞克湖的路上,都经过这段地区、乘车在西部天山蜿蜒的公路上、领略雪山、河流与田野的自然风光之美。虽然不能亲临遗产现场,获得第一手资料,但也有大致的观感。

在历史的长河中,昙花一现的帖木儿帝国在中亚创造了辉煌,留下了宝贵的世界文化遗产。如果进一步展开从全球发展的大历史角度看,15世纪前的中亚历史留给我们广泛的思考空间,结合所见,阅读相关书籍,我从中受到很大启发,理解了帖木儿帝国前后对欧亚世界格局的影响和意义。其中,一是欧亚大陆数千年彼此隔绝的状态被打破。游牧世界对农耕世界的大规模武力冲击,不仅使农耕世界的文明成果通过游牧民族的入侵过程,逆向扩展到入侵者原来生活的蛮荒之地,使得处于野蛮状态的游牧者逐渐皈依文明的农耕定居生活,而且使长达数千年处于彼此隔绝、孤立发展封闭状态中的欧亚大陆被游牧民族的入侵所打破,使人类历史在越来越大的程度上成为一部相互联系的世界史。二是15世纪帖木儿帝国的崩溃,标志着全球历史上长达3000年游牧民族入侵农耕世界漫长阶段的终结。英国著名历史学家约翰.达尔文在评价帖木儿之死的意义时,曾写道:“帖木儿帝国是最后一个欲打破远西诸国、信仰伊斯兰的中欧亚、儒家文化的东亚这三大势力分割状态的壮举。他的失败,说明权力已开始由游牧帝国转回定居国家之手。欧亚中部则成为此过程中的牺牲品。他的去世,使既有的长程贸易模式、他生前亟欲掌控的东西贸易路线同时开始有了改变。他死后只数十年,以撒马尔罕为中枢统治世界的帝国,就已成为荒诞不经的想法。在全人类四通八达的海洋上发现航路,从而改变了帝国的经济和地缘政治情势。” 除此之外,由于火药技术的发展,特别是火炮的发明,使千百年来游牧民族骑马征战的优势不再。中亚地区曾一度是蒙古人和突厥人的实力中心。当帖木儿帝国瓦解之后,亚欧大陆又重新回到基督教文明、伊斯兰教文明和儒家文明三足鼎立的基本态势之中。从发展的世界史观来看,数千年来游牧民族与农耕民族之间的冲突和融合,只是整个世界史和全球化历程的一部序幕,15世纪以后,西方社会内部的一系列政治、文化、经济变革以及海外贸易和殖民扩张,才逐渐将彼此分散隔绝的国别史和区域史纳入统一的全球化历程中。[注6]

请继续阅读《中亚的诱惑(下)——丝绸之路的通道 多元文明的彩虹 曾经失落的卫星 一带一路的“坦途”》

注释

[注1]:中亚河中地区,指中亚锡尔河与阿姆河流域遗迹泽拉夫尚河流域,包括今乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部。

[注2]:昔班尼王朝((1500~1159)是布哈拉汗国(1500~1920)的三个王朝之一。1500年,穆罕穆德.昔班尼率军占领了布哈拉和撒马尔罕,结束了帖木儿王朝,建立了昔班尼王朝(布哈拉汗国的第一个王朝),标志着中亚近代史的开端。

[注3]:突厥斯坦:是在中世纪阿拉伯地理学者著作中出现的名词,意为“突厥人的地域”,主要是指中亚锡尔河已被及毗连的东部地区。

[注4]:东部天山的四处世界自然遗产为:巴音郭勒蒙古自治州的巴音布鲁克、阿克苏温宿县的托木儿、伊犁哈萨克自治州特可斯县与巩留县的喀拉峻-库尔德宁、昌吉回族自治州的博格达。

[注5]:西部天山的三个自然保护区:阿克苏-扎巴格利国家自然保护区、肯什克塔山脉和查特喀尔山脉生物圈保护区。

[注6]:参考赵林的《中西文化的精神分野》